समरसता का भारतीय दर्शन

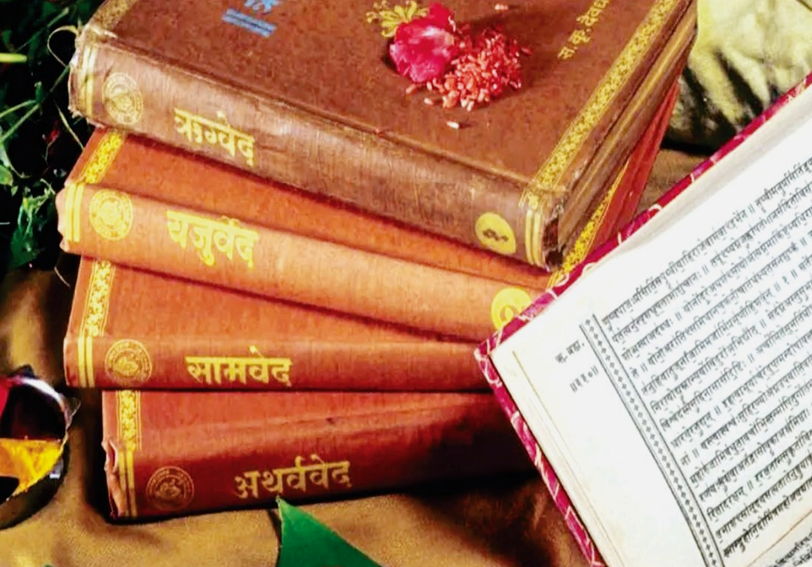

भारतीय मनीषा ने स्व और लोक के युगपत संबंध पर अनन्य चिंतन प्रस्तुत किया है। इस चिंतन के सुदीर्घ प्रवाह में समरसता के सूत्र बारंबार व्यक्त हुए हैं। भारतीय दर्शन चिंतन में समरसता सर्व स्वीकृत तत्व है। वेदों की घोषणा और उपनिषदों का चिंतन बार-बार इसका आह्वान करता है। अलबत्ता, पश्चिमी दर्शन के इक्वालिटी जैसे सामान्यीकरण से अलग समरसता का गहरा भाव है। जहां इक्वालिटी का लोक पक्ष हमेशा विरोधाभासी रहा है, वहीं समरसता का रस गर्भ चिंतन सम्यक होने के साथ सहज स्वीकार्य भी रहा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशालता और उसकी महत्ता तो संपूर्ण मानव के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करने की पवित्र भावना में निहित है। वहीं समरसता का महत्वपूर्ण बिंदु उसके धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक सामंजस्य में है और इन सबके मूल में आध्यात्मिक चेतना निहित है। समरसता खंडित नहीं हो सकती है, यह समाज या वैयक्तिकता के किसी एक पक्ष को पकड़कर नहीं खड़ी हो सकती। समरसता में मानव जीवन के सभी आयामों का समवाय है। तत्वतः हमेशा अभेद अस्तित्व ही समरसता है और वस्तुतः इसकी उसी रूप में अभिव्यक्ति समरसता का साक्ष्य है।

भारतीय दर्शन का सार है, न कोई अतिशय है, न हीन। भेद, विभाव के हैं, स्वभाव में सब अभेद है। भेद उद्दीपन के हैं, वैयक्तिकता के हैं। वह जो हम नहीं हैं, उसी में हमारे होने के भ्रम से सारे भेदोपभेद निष्पन्न होते हैं। वहीं से सारे संघर्षों का जन्म होता है, अमैत्री का उद्भव होता है। वह जो हम हैं उसे देखकर अगर पहचान लेते हैं, उसमें स्थित हो जाते हैं जो हमारा स्वभाव है तो कोई दूसरा रहता ही नहीं। ‘तुम’ और ‘वह’ समाप्त होकर जहां मैं ही शेष रह जाता है, चेतना की वह स्व-स्थिति ही भावना के स्तर पर मैत्री, वृत्ति के स्तर पर अहिंसा एवं जीवन के सारे भौतिक-मानसिक स्तरों पर समरसता के रूप में निष्पन्न होती है। उस परम चेतना में न हम हैं, न अन्य है, मात्र समग्र है, सारे सन्दर्भों से मुक्त, सारी सीमाओं से परे। सीमा को जानना ही असीम में प्रवेश है, असीम में प्रवेश ही स्व का साक्षात्कार है, स्व का साक्षात्कार ही प्रेम है, मैत्री है, सम्बन्ध के रूप में किसी या किन्हीं के साथ नहीं, स्वभाव के रूप में सर्वत्र एवं अखण्ड चेतना का अपने से अपने में अन्तहीन प्रभाव। मैत्री के धरातल पर ही समरसता का पुष्पन होता है।

वेदों में मित्र शब्द सूर्य के लिए आया है। सूर्य सबका मित्र है। वह सबको समान रूप से प्रकाश देता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, भला हो या बुरा, मित्र हो या शत्रु। उसी प्रकार जिसके अन्तःकरण में जीवन से प्रकाश की धारा सबके प्रति सतत प्रवाहित रहती हो वही मित्र हो सकता है। समग्र मानवता के लिए वह आत्मिक ज्योति का सूर्य ही होता है। ईसा मसीह ने भी अपने गिरि प्रवचन (सर्मन ऑन द माउंट) में सूर्य की इसी विशेषता को सम्पूर्ण जीव-जगत् के प्रति परमात्मा के असीम प्रेम का परिचायक माना है तथा हमें उसी की तरह होने की प्रेरणा दी है। सूर्य समबुद्धिता का प्रतीक है। समरसता का सही अर्थों में सत्कार करने वाला सूर्य ही है। उसके व्यवहार को समरसता का व्यवहार कहा जा सकता है।

भारतीय दर्शन में समरसता तात्विक अद्वैत के बोध से विकसित होती है। हालांकि यह व्यक्ति के वैशिष्ट्य का नकार नहीं करती, किंतु सबको आत्मवत देखने और अवसर व आकांक्षा में भेद न करने में अपनी प्रतिबद्धता जताती है। आज समाज के सामने जो भी चुनौतियां हैं और जिस अनहोनी के आशंका से हम लगातार पीड़ित हैं, वह समरसता का भाव खोने के चलते ही हो रहा है। भारत के महान समाज को अपनी दुर्बलता से निकलने के लिए पुनः समरसता के सूत्र सिद्ध करने होंगे। और, यह ऐसा अभ्यास है जो हर भारतीय के आभ्यांतर में सजीव है, आवश्यकता उसे देखने सम्यक रूप में देखने और जीने की है।